随着科技不断进步,体育训练已进入智能化、数据化时代。特别是可穿戴设备的发展,不仅彻底改变了职业运动员的训练方式,也逐渐渗透到大众健身和体育游戏领域中。2025年,全球体育科技迈入新阶段,融合AI、云计算与生物监测技术,可穿戴设备正成为运动训练中不可或缺的一环。

可穿戴设备的崛起与应用场景

从计步器到智能传感系统的演变

最初的可穿戴设备,如计步器和心率带,只能提供基础的数据监测。但随着传感器、蓝牙和GPS技术的进步,如今的智能手表、运动手环、智能鞋垫、肌电感应衣等设备,已能实现多维度的数据采集,如:

实时心率和血氧

跑步姿态分析

睡眠质量监测

运动热区定位

这些设备不仅记录数据,更能实时反馈训练质量,并为下一阶段的计划提供指导。体育游戏爱好者也能通过这些设备获得更真实的数据反馈,在虚拟训练场景中提升操作和体能协同效率。

职业训练系统中的关键角色

在职业运动中,可穿戴设备早已成为俱乐部和国家队的重要工具。例如,足球队会通过GPS背心监控球员的跑动距离和对抗强度;NBA球队则通过智能体能背心追踪球员恢复周期,提前预防伤病。

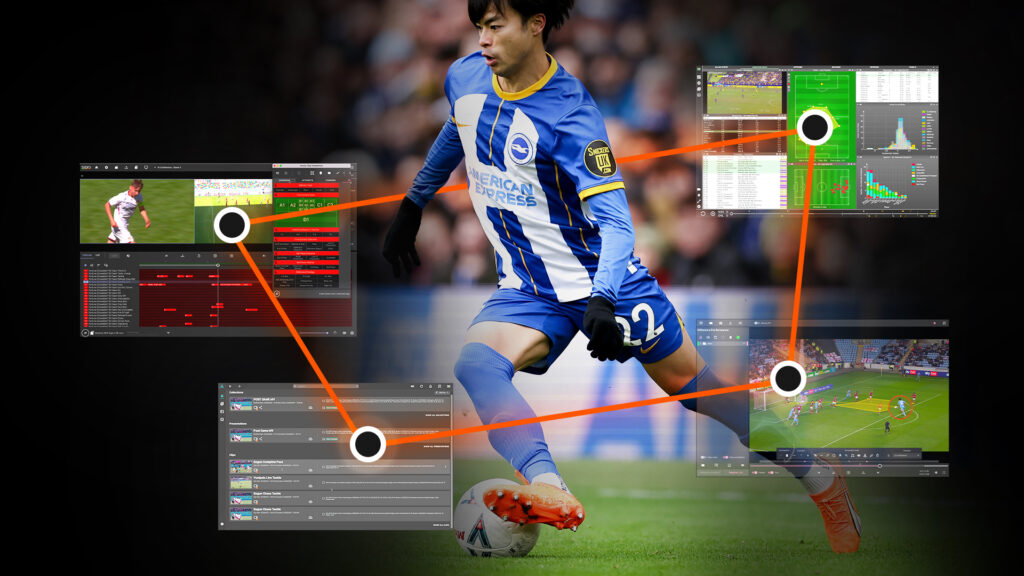

2025年的新趋势更强调“可视化训练”与“预测性康复”。AI算法可以从历史数据中判断某运动员是否存在潜在受伤风险,并推荐个性化的训练强度。这不仅提高了训练效率,也延长了运动员的职业寿命。

可穿戴设备如何改变大众健身观念?

数据驱动的个性化健身计划

传统健身依赖于通用教程和个人主观判断,缺乏精细化标准。而如今,借助智能手环或运动APP,每个人都可以根据自己身体状态量身定制健身计划。

比如:设备可以根据你在某天的心率变异度(HRV)判断是否适合高强度训练;或通过你过去7天的疲劳积累趋势,自动调整运动量。

这对体育游戏玩家也有积极影响。在虚拟健身、动感单车类游戏中,智能设备可与游戏联动,自动调整关卡难度,让运动过程更具沉浸感和娱乐性。

社交与竞技结合推动全民参与

可穿戴设备与社交平台打通后,使得健身不再孤立。如今,用户可以通过设备同步数据到社交网络,进行步数排名、训练对比、挑战任务等互动行为。

这与体育游戏的竞技性本质不谋而合。越来越多的游戏平台引入了实时身体反馈机制,让玩家通过真实体能对抗游戏难度,不仅更具挑战,也促进了健康生活理念的普及。

2025年新兴技术对可穿戴设备的赋能

AI与机器学习构建“训练大脑”

2025年的可穿戴设备不再是单纯的数据记录工具,而是具备分析和预测能力的“运动教练”。通过长期监控用户行为,设备可识别训练瓶颈并建议调整。

AI模型还能区分不同类型的疲劳(神经性 vs 肌肉性),并据此优化训练恢复节奏。某些高端设备甚至具备“语音反馈”功能,实时纠正动作姿势。

这使得一些体育游戏开发商也开始将AI引入系统设计。例如:在虚拟网球或拳击游戏中,AI可基于佩戴者的实际速度与力量实时调整对手强度,真正实现“游戏即训练”。

生物传感与情绪识别成为关注焦点

新一代可穿戴设备正逐步引入情绪识别技术。通过分析皮肤电反应、呼吸频率和面部肌肉微表情等数据,设备可以识别用户的情绪波动,如焦虑、疲惫或专注。

这对训练干预与赛前心理准备极为重要。对体育游戏开发者而言,也意味着更多可拓展维度——如基于玩家情绪实时改变游戏剧情、训练节奏等,提升沉浸感和游戏黏性。

发展挑战与未来前景

隐私安全与数据透明化问题

尽管技术带来了效率与便利,但可穿戴设备也引发了关于数据隐私的问题。谁拥有这些健康数据?如何确保其不被滥用?尤其在职场或竞技场景下,数据是否可能成为评估人的“武器”?

相关监管机构正在建立统一的数据加密和使用规范,确保用户数据不会被商业机构随意使用,确保体育科技在发展过程中不偏离“以人为本”的原则。

设备标准化与跨平台兼容仍需完善

当前市场上的设备种类繁多,数据格式和兼容性仍不统一。这限制了跨平台共享与训练系统的集成性。2025年,各大厂商和技术联盟已开始推动统一API标准,以实现设备间的无缝衔接。

这对体育游戏行业同样重要。平台兼容性的提升将促使游戏开发商更积极接入健康设备,实现从“玩游戏”到“通过游戏变健康”的理念闭环。

科技重塑体育训练的下一个十年

2025年,体育科技已不再是“辅助”角色,而成为训练和竞技的核心动力之一。可穿戴设备正从单一监测工具成长为拥有判断、建议和交互能力的智能伙伴。

对于普通健身者来说,它提供了科学化、数据化的个性训练方式;对于体育游戏爱好者而言,它赋予了游戏更真实、更个性化的体验。未来,在可穿戴设备与人工智能的双轮驱动下,体育与科技的融合只会更加深入,也将更贴近每一位用户的健康生活愿景。